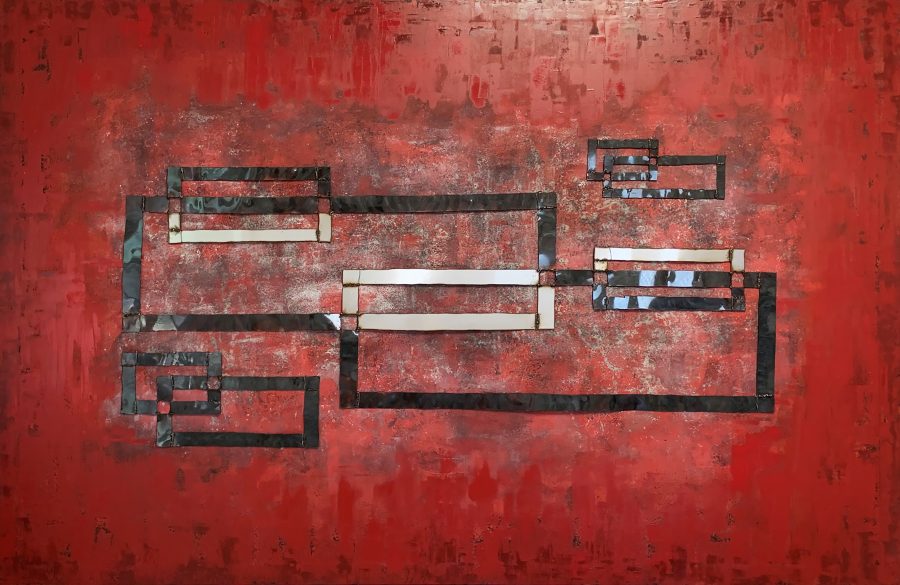

opera

Architecture of absence

| categoria | Pittura |

| soggetto | Figura umana, Astratto, Architettura |

| tags | interiority, metal, steel, iron, red, abstract, alienazione, dentro di noi, interiorità, architettura, acciaio, metallo, rosso, astratto, metal art, inside us |

| base | 200 cm |

| altezza | 130 cm |

| profondità | 3 cm |

| anno | 2025 |

tecnica mista - olio, tempera, acrilico, acciaio su tela

Un’architettura interiore che costruiamo senza accorgercene. Una mappa fatta di percorsi

obbligati, di stanze chiuse, di corridoi che sembrano sempre riportarci al punto di partenza.

L’opera sembra dare forma a quella cartografia invisibile: la composizione in metallo, con le sue

geometrie giustapposte, ricorda la pianta di un edificio, ma è come se fosse tracciata non con

l’intento di orientare, bensì di mostrare la fatica del trattenersi, del contenersi, del sopravvivere.

Le strutture metalliche non sono salde. Sembrano trattenere un equilibrio provvisorio, una logica

che potrebbe crollare da un momento all’altro. Il metallo, freddo e ossidato, porta i segni del tempo, come una memoria fossilizzata. È gabbia e confine, ma anche soglia: evoca una chiusura,

ma suggerisce la possibilità di un passaggio.

Denso e ruvido, il rosso domina la superficie. Un colore che non resta piatto, ma si apre in

fenditure, graffi, zone corrose. Non è un semplice sfondo: è una materia viva, che pulsa sotto la struttura come un corpo. È carne, è rabbia, è memoria compressa. È La tensione di ciò che cerca,

ancora, di reggersi in piedi.

Non c’è un vero centro nell’opera, nessun punto stabile a cui ancorarsi. C’è piuttosto un vuoto

diffuso, una dissoluzione che attraversa la superficie e si insinua tra le maglie della struttura. Il

dentro e il fuori si confondono, si contaminano. I limiti non sono più confini netti, ma membrane

porose che assorbono, cedono, si ricompongono.

In questo spazio così instabile, lo sguardo è chiamato a interrogarsi. Le gabbie non delimitano un

luogo, ma una condizione. Le forme non costruiscono una figura, ma una tensione. E il metallo

diventa il simbolo della prigione che portiamo dentro: una struttura mentale, sociale, emotiva. Ma

proprio perché imperfetta, proprio perché consunta, questa gabbia può anche essere messa in

discussione, aperta, attraversata.

L’opera non pretende di offrire risposte, né tantomeno una via di fuga. Ma pone una domanda

urgente e silenziosa: siamo davvero ancora dentro, oppure possiamo iniziare a varcare la soglia?

Un’architettura interiore che costruiamo senza accorgercene. Una mappa fatta di percorsi

obbligati, di stanze chiuse, di corridoi che sembrano sempre riportarci al punto di partenza.

L’opera sembra dare forma a quella cartografia invisibile: la composizione in metallo, con le sue

geometrie giustapposte, ricorda la pianta di un edificio, ma è come se fosse tracciata non con

l’intento di orientare, bensì di mostrare la fatica del trattenersi, del contenersi, del sopravvivere.

Le strutture metalliche non sono salde. Sembrano trattenere un equilibrio provvisorio, una logica

che potrebbe crollare da un momento all’altro. Il metallo, freddo e ossidato, porta i segni del tempo, come una memoria fossilizzata. È gabbia e confine, ma anche soglia: evoca una chiusura,

ma suggerisce la possibilità di un passaggio.

Denso e ruvido, il rosso domina la superficie. Un colore che non resta piatto, ma si apre in

fenditure, graffi, zone corrose. Non è un semplice sfondo: è una materia viva, che pulsa sotto la struttura come un corpo. È carne, è rabbia, è memoria compressa. È La tensione di ciò che cerca,

ancora, di reggersi in piedi.

Non c’è un vero centro nell’opera, nessun punto stabile a cui ancorarsi. C’è piuttosto un vuoto

diffuso, una dissoluzione che attraversa la superficie e si insinua tra le maglie della struttura. Il

dentro e il fuori si confondono, si contaminano. I limiti non sono più confini netti, ma membrane

porose che assorbono, cedono, si ricompongono.

In questo spazio così instabile, lo sguardo è chiamato a interrogarsi. Le gabbie non delimitano un

luogo, ma una condizione. Le forme non costruiscono una figura, ma una tensione. E il metallo

diventa il simbolo della prigione che portiamo dentro: una struttura mentale, sociale, emotiva. Ma

proprio perché imperfetta, proprio perché consunta, questa gabbia può anche essere messa in

discussione, aperta, attraversata.

L’opera non pretende di offrire risposte, né tantomeno una via di fuga. Ma pone una domanda

urgente e silenziosa: siamo davvero ancora dentro, oppure possiamo iniziare a varcare la soglia?