opera

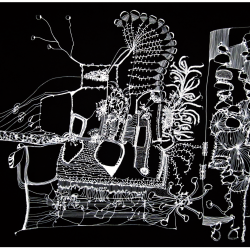

Poema Orizzontale

| categoria | Disegno |

| soggetto | Paesaggio, Natura, Astratto, Animale |

| tags | |

| base | 165 cm |

| altezza | 105 cm |

| profondità | 0 cm |

| anno | 2016 |

Penne, matite e acrilico su cartoncino

A POEMA ORIZZONTALE Angelo Sturiale lavora da gennaio 2014 per un anno, tra Zafferana Etnea (Sicilia), Louisiana, Mississippi e New Mexico. Muovendo dalla pratica manuale di scrittura su pentagramma, l’artista compone, scompone e ricompone geografie, architetture e microcosmi interiori, sapientemente intessuti in grovigli e forme che potrebbero espandersi potenzialmente senza confini, un all over che si moltiplica all’infinito.

Un disegno di grandissimo formato su carta bianca, dove l’uso di matite e penne a inchiostro si combina con gli acrilici: è la prima volta che il colore compare nella decennale produzione grafica di Angelo Sturiale. A propagare l’ossessivo affollarsi grafico che caratterizza il disegno dell’artista è la sovrabbondante ipotassi di un testo – tratto dal suo libro Tempeste di te (2015, Algra) – che racconta della complessità della relazione genitoriale padre-figlio.

(dal testo critico di Giusi Affronti)

"Babbo, facciamo che tu disegni e io coloro? Facciamo che tu tracci le linee con le penne, ed io coloro dentro gli spazi con le matite che voglio, senza che tu mi dica nulla?"

E il nero esatto e preciso dei contorni e confini tra le forme e sezioni di questo grande affresco di segno, si fa metafora per contenere gli abbandoni dell’infante-io-bimbo, gli irrazionali gesti dei tanti colori-piaceri e gli infiniti colori a piacere o a caso, che a casa si svelano e sprecano tra distrazioni e repentini viaggi a capofitto, tra le immaginazioni e la fantasia, delineando e consacrando spazi e paragrafi, geografie a casaccio, mappe impuberi, cartoline e grafie tra le più anarchiche, tra le più antiche... E il verbalismo che qui leggi è dunque adulto, la scrittura e i pensieri attorno ad essa atti e fatti di vecchi saggi, anziani filosofi o adulatori. E l’immaturo bambino che mio, tramite istinto e incontrollato tratto, si rivela agli occhi e cuore di chi ascolta e a orecchie ed anime di chi osserva o intravede un mare di segni o fiumi di disegni. E sì, ancora l’innocente mio esserino che segue con la matita imperterrita e graffiata da usi plurimi e pochi anni di vita – tre o forse quattro – davanti l’incosciente perimetro di sogni e figure di arcobaleni e aquiloni, di viscere e vipere, tra infiniti spazi e circoscritte aree di sospensione e ragione e calcolo, tra i precipizi e gli abissi di vuoto e di nero, di reti e trapezi con cui il circo della vita lo nutre e schiaffeggia di passione e anarchia. Ed è fatta d’oro questa preziosa porzione di carta in cui mi specchio io bimbo e mi coloro da me stesso.

E col tuo nero inchiostro maturo, o babbo, tu mi guidi e mi contieni, mi trattieni, mi incanali l’incontenibile allegria delle linee e l’istinto solo mio che da solo non riesco ancora a leggere o saper descrivere, le curve incomplete o i segmenti incapaci e distratti si fanno per me poesia automatica che da sola scherza e ironizza e che si stanca assai veloce. Colori come giocattoli: una volta presone uno, ci si annoia subito: un altro ancora e ancora un altro. O come figurine da appiccicare sbilenche o invertite sugli album dei mitici eroi o sulle ante degli armadietti bicolori! E le tue rette-semirette mi rilassano, o babbo, mi proteggono: annientano in me in un solo secondo, paure e timori, timoni impazziti, perché tu sei la mia nave, il faro e il mio guardiano, anche se non ti ho mai conosciuto o ti sei allontanato, anche se mi hai deriso o rifiutato, anche se sei scomparso o te ne sei già andato: perché se precipito, se scoloro o sbavo i contorni, o babbo mio, vero o immaginato, tu mi riporti per costituzione ideale dentro il battello della mia vita, mi ripeschi dall’oceano del caos in cui cresco senza aiuto e senza guida, perché mi ricordo che il tuo unico seme tra il caos degli oceani e liquidi materni ha scelto me comunque... E i cerchi-semicerchi, le sottili linee, lisce o ricce, sfaldate nel disegno come capelli spezzati, strappati dalla barca del pericolo da cui spesso ho rischiato di cadere, i lacci delle minuscole scarpine che ho imparato grazie a te ad annodare e gli arabeschi o ragnatele trasparenti che le bave e umori tra bocca e naso hanno così tanto insozzato con dolce, naturale e inevitabile tenerezza lo spazio attorno a noi. Ed io sempre a giocarci col rischio, o babbo mio, buttando dal balcone dei giardini della mia esistenza le matite e le loro punte, indifferente, solo quando lo desidero io, solo quando ne ho voglia, solo quando rido o piango per un solo istante, durante l’equinozio o il solstizio di un pianeta transitorio. E cosa saranno mai questi oggettini e accenni di figure, questi bozzetti e schizzi dappertutto, queste schegge e spruzzi senza rima, queste cosette che appaiono piante o fiori, questi segnacci e brutture che sembrano stracci? Dove porteranno mai queste linee irregolari, queste mappe assai sgargianti, questo caotico sistema in cui c’è tutto e non c’è niente, in cui mi svesto e rivesto per cui mi sento così nudo ma anche così desto? Dove si perdono le misure e le cifre di questi simboli, di queste psichedeliche costellazioni di colore, questi sapori accennati in cui cibi ed ingredienti infanti si spalmano tra tavoli e mappine, tra copriletti e avanbracci, una macchia di colore in faccia asciugata con palmi imbrattati e manrovesci? I tentativi di scrittura, i simboli maldestri, le cifre impossibili e i numeri improbabili, confusi tra l’orgoglio e l’esibizionismo, tra il narcisismo di un egocentrico me stesso, adulto o bambino adesso poco importa. Perché tra questi liquidi tracciati col sudore del tempo e queste pietre avvolte come segreti e diademi tra tanti segni e parole, c’è il bimbo che credo d’essere stato e il babbo che non sarò mai, tra me come infante dei ricordi trasfigurati dal tempo e i sogni-desideri delineati dal verbo di una paternità ideale e decadente. Una nascita in continua negazione, o babbo, una morte che si afferma ogni qualvolta non si vede nulla o nessuno intorno a me, ogni volta che muore o s’accascia un progetto-pericolo, una sfida o un sintomo perverso, che si rende statica un’idea o che appassisce una forma di vita e di pensiero ancora in genesi. Ecco perché le mille linee, come mille piedi, tracciate a caso tra l’irrazionale pugno e gruzzolo di matite colorate. E le forme bianche e nere che le avvolgono, le definiscono, le risaltano, tra sementi e policromi segmenti, tra i tanti viaggi e i pomeriggi autunnali ad aspettare che mi addormentassi tra le braccia dell’oblio e del silenzio. Colori bambini e chiari-scuri adulti, colori da matti e neri da savi, colori psicotici e carboncini siderali, colori senza regole e inchiostri tra così tanto rigore e colori in disordine e invisibili seppie scurite da ordini, da equilibri, da matematiche simbiosi universali. Ecco perché il disegno questo che tu vedi qui tutto intero, si fa bimbo tutto insieme, con le gambe buffe e storte, col quadrato giallo e forte e l’immatura filastrocca, un proverbio accennato tra barzelletta e scherno, la massima ripetuta stanca e ad alta voce, tra i grigi o i bianchi senili, tra l’alito e il sudore di vecchio o di nonno e del suo affettuoso abbraccio all’approssimarsi di un tramonto. E i percorsi anneriti e sotterranei, tra le strade della vita e i vermi sociali, come spazzatura perenne tra fiori di loto e i delicati germogli, tra le pregiate orchidee e le betulle assai rare, tra le peonie rigogliose e i crisantemi rituali, i percorsi anneriti da confini e terreni assai floridi, di un nero assoluto, lucido, compatto. E il vulcano laterale, con le sue foglie e fiamme, con i suoi colori sparati da eruzioni e lave, da scosse e parossismi, da egoismi, da sirene e serpenti, da lingue di fuoco e bocche selvagge: la Montagna, o babbo, la tua ira e la tua rabbia, il tuo incontrollabile vigore e i tuoi ormoni, la libido che non arretra mai a nulla, neppure a tanto tuo rigore. E anch’io, babbo, col mio vulcano incorreggibile di stupore e disordine, tra quaderni e matite, tra soldatini e bambole, tra pettini e pistole, tra sintagmi e costruzioni, poemi e distrazioni. Tutto quell’oro, tutti quei denari, tutto quel tempo del tuo tempo a lavorare per darmi e pagarmi la vita, la scuola, gli hot dog, i robot e le costruzioni! Oro coperto da nero, oro coperto da fango, oro e lacrime, oro e sorrisi, progetti, utopie. Ed io bimbetto a sporcare, a imbrattare, a strappare il velo sottile del tuo respiro o affanno su di me, o babbo. E tu a vegliare, anche se non avevi più forze, che nulla turbasse il mio sonno e il mio sfondo accennato alla vita e alla solitudine inevitabile delle nostre esistenze. Questo è il disegno di una vita intera, come un ciclo che determina la dimensione esatta di una cometa, questo è un discorrere tra noi in un codice segreto, una lingua inesistente agli altri, invisibile a tutti, perché ci comprendiamo solamente nell’impossibilità di comunicare apertamente i nostri eterni conflitti, o babbo caro, le nostre preziose disarmonie. E non importa che tu sia stato eroe, babbo odiato o adorato, non importa che tu sia stato capace di proteggermi o sostenermi con gambe o denari: queste linee ed isosceli, questi quadrilateri dell’anima, questi pentagoni d’amore e dolore che ci siamo provocati nell’essere tu padre e io figlio, non apparterranno mai più alla nostra unione, nel momento in cui tu smetterai di esistere su questa terra transitoria e assai precaria. A nulla varranno le grida che ti riverserò tra i venti e il nulla della tua morte o viaggio all’altro mondo, le stesse grida che tu mi indirizzavi invece quando io disubbidiente e impavido ti davo da pensare e ti arrabbiavi senza dilazioni, profondamente. E questi colori che si vedono e intravedono tra la fitta rete di deformazioni e lacerazioni cromatiche, altro non sono che metafore di errori e orrori di una guerra che in un campo vero o tra le mura di una casa, hanno forgiato la mia interiorità, o babbo, hanno dato forma alle mie ossessioni e i miei piaceri, hanno dato un perimetro a traumi e sogni, a violenze e bisogni. E le ruote della vita, le loro biciclette, i pedali. E per tanti metri o piastrelle a sbagliare e cadere e ricadere e rialzarsi per apparire forte di fronte a te, per non cedere un solo istante al vuoto della vita, tu che prendevi in mano le mie ansie, io che ti rovesciavo addosso i miei desideri. E a competere anche quando non ce n’era bisogno, perché le nostre lotte da adulti, da pari, da maschi, da uomini erano pur sempre giochi, proiezioni di quelle lotte-giochi che da bambino vedevo alla tivù e le volevo imitare assieme a te, o babbo. E quindi tu eri solo un modello da seguire, un esercizio, un burattino o manichino con cui allenarmi per i tanti e necessari pugni e i calci che la vita mi avrebbe poi riservato. Però io non lo sapevo ancora, babbo, ero ancora piccolino...

E le forme o contorni di bambini, di adulti, di animali, di oggetti colorati di esperienze, tra le lettere di un alfabeto universale e le cifre abbozzate tra i contrasti cromatici e le perle. E le linee e le curve – tra i tunnel – che calpestano livelli e sovrappongono concetti a sensi, significati a controsensi, riflessioni a caotiche ed insondabili astronomie, in cui avviene incontro e scontro, in cui ci si abbraccia o ci si respinge, o babbo incatenato. Così difficile determinare quanto ci sia di realmente vero in questa trama selvaggia di inchiostri, ispessita nel tempo da parole e dispute, tra liti e dilemmi, tra lotte e rivendicazioni. Ancora più difficile ignorare le spinte verso il cuore, gli affetti e tenerezze, i momenti trascorsi a toccarci tra i silenzi e le pause, tra le boccate d’aria e i vuoti, tra le emozioni e i tanti perché. C’è un bianco e un nero in tutto, o babbo. Uno yin e uno yang dell’anima, un taccuino aperto, un diario confuso e disorganizzato, un florilegio di dubbi e perplessità di noi e tra noi. Ma noi ancora qui a legarci e sbagliare, cancellando le porzioni di segno e gli inevitabili malesseri, perimetri di spazi così creativi tra gli imbarazzanti disagi, tra le distanze e le parole, tra i disegni e le intenzioni. E allora, o babbo, apriamoci e chiudiamoci così tra noi, adesso: non c’è altro modo, altro tempo. La notte già cala su noi.

A POEMA ORIZZONTALE Angelo Sturiale lavora da gennaio 2014 per un anno, tra Zafferana Etnea (Sicilia), Louisiana, Mississippi e New Mexico. Muovendo dalla pratica manuale di scrittura su pentagramma, l’artista compone, scompone e ricompone geografie, architetture e microcosmi interiori, sapientemente intessuti in grovigli e forme che potrebbero espandersi potenzialmente senza confini, un all over che si moltiplica all’infinito.

Un disegno di grandissimo formato su carta bianca, dove l’uso di matite e penne a inchiostro si combina con gli acrilici: è la prima volta che il colore compare nella decennale produzione grafica di Angelo Sturiale. A propagare l’ossessivo affollarsi grafico che caratterizza il disegno dell’artista è la sovrabbondante ipotassi di un testo – tratto dal suo libro Tempeste di te (2015, Algra) – che racconta della complessità della relazione genitoriale padre-figlio.

(dal testo critico di Giusi Affronti)

"Babbo, facciamo che tu disegni e io coloro? Facciamo che tu tracci le linee con le penne, ed io coloro dentro gli spazi con le matite che voglio, senza che tu mi dica nulla?"

E il nero esatto e preciso dei contorni e confini tra le forme e sezioni di questo grande affresco di segno, si fa metafora per contenere gli abbandoni dell’infante-io-bimbo, gli irrazionali gesti dei tanti colori-piaceri e gli infiniti colori a piacere o a caso, che a casa si svelano e sprecano tra distrazioni e repentini viaggi a capofitto, tra le immaginazioni e la fantasia, delineando e consacrando spazi e paragrafi, geografie a casaccio, mappe impuberi, cartoline e grafie tra le più anarchiche, tra le più antiche... E il verbalismo che qui leggi è dunque adulto, la scrittura e i pensieri attorno ad essa atti e fatti di vecchi saggi, anziani filosofi o adulatori. E l’immaturo bambino che mio, tramite istinto e incontrollato tratto, si rivela agli occhi e cuore di chi ascolta e a orecchie ed anime di chi osserva o intravede un mare di segni o fiumi di disegni. E sì, ancora l’innocente mio esserino che segue con la matita imperterrita e graffiata da usi plurimi e pochi anni di vita – tre o forse quattro – davanti l’incosciente perimetro di sogni e figure di arcobaleni e aquiloni, di viscere e vipere, tra infiniti spazi e circoscritte aree di sospensione e ragione e calcolo, tra i precipizi e gli abissi di vuoto e di nero, di reti e trapezi con cui il circo della vita lo nutre e schiaffeggia di passione e anarchia. Ed è fatta d’oro questa preziosa porzione di carta in cui mi specchio io bimbo e mi coloro da me stesso.

E col tuo nero inchiostro maturo, o babbo, tu mi guidi e mi contieni, mi trattieni, mi incanali l’incontenibile allegria delle linee e l’istinto solo mio che da solo non riesco ancora a leggere o saper descrivere, le curve incomplete o i segmenti incapaci e distratti si fanno per me poesia automatica che da sola scherza e ironizza e che si stanca assai veloce. Colori come giocattoli: una volta presone uno, ci si annoia subito: un altro ancora e ancora un altro. O come figurine da appiccicare sbilenche o invertite sugli album dei mitici eroi o sulle ante degli armadietti bicolori! E le tue rette-semirette mi rilassano, o babbo, mi proteggono: annientano in me in un solo secondo, paure e timori, timoni impazziti, perché tu sei la mia nave, il faro e il mio guardiano, anche se non ti ho mai conosciuto o ti sei allontanato, anche se mi hai deriso o rifiutato, anche se sei scomparso o te ne sei già andato: perché se precipito, se scoloro o sbavo i contorni, o babbo mio, vero o immaginato, tu mi riporti per costituzione ideale dentro il battello della mia vita, mi ripeschi dall’oceano del caos in cui cresco senza aiuto e senza guida, perché mi ricordo che il tuo unico seme tra il caos degli oceani e liquidi materni ha scelto me comunque... E i cerchi-semicerchi, le sottili linee, lisce o ricce, sfaldate nel disegno come capelli spezzati, strappati dalla barca del pericolo da cui spesso ho rischiato di cadere, i lacci delle minuscole scarpine che ho imparato grazie a te ad annodare e gli arabeschi o ragnatele trasparenti che le bave e umori tra bocca e naso hanno così tanto insozzato con dolce, naturale e inevitabile tenerezza lo spazio attorno a noi. Ed io sempre a giocarci col rischio, o babbo mio, buttando dal balcone dei giardini della mia esistenza le matite e le loro punte, indifferente, solo quando lo desidero io, solo quando ne ho voglia, solo quando rido o piango per un solo istante, durante l’equinozio o il solstizio di un pianeta transitorio. E cosa saranno mai questi oggettini e accenni di figure, questi bozzetti e schizzi dappertutto, queste schegge e spruzzi senza rima, queste cosette che appaiono piante o fiori, questi segnacci e brutture che sembrano stracci? Dove porteranno mai queste linee irregolari, queste mappe assai sgargianti, questo caotico sistema in cui c’è tutto e non c’è niente, in cui mi svesto e rivesto per cui mi sento così nudo ma anche così desto? Dove si perdono le misure e le cifre di questi simboli, di queste psichedeliche costellazioni di colore, questi sapori accennati in cui cibi ed ingredienti infanti si spalmano tra tavoli e mappine, tra copriletti e avanbracci, una macchia di colore in faccia asciugata con palmi imbrattati e manrovesci? I tentativi di scrittura, i simboli maldestri, le cifre impossibili e i numeri improbabili, confusi tra l’orgoglio e l’esibizionismo, tra il narcisismo di un egocentrico me stesso, adulto o bambino adesso poco importa. Perché tra questi liquidi tracciati col sudore del tempo e queste pietre avvolte come segreti e diademi tra tanti segni e parole, c’è il bimbo che credo d’essere stato e il babbo che non sarò mai, tra me come infante dei ricordi trasfigurati dal tempo e i sogni-desideri delineati dal verbo di una paternità ideale e decadente. Una nascita in continua negazione, o babbo, una morte che si afferma ogni qualvolta non si vede nulla o nessuno intorno a me, ogni volta che muore o s’accascia un progetto-pericolo, una sfida o un sintomo perverso, che si rende statica un’idea o che appassisce una forma di vita e di pensiero ancora in genesi. Ecco perché le mille linee, come mille piedi, tracciate a caso tra l’irrazionale pugno e gruzzolo di matite colorate. E le forme bianche e nere che le avvolgono, le definiscono, le risaltano, tra sementi e policromi segmenti, tra i tanti viaggi e i pomeriggi autunnali ad aspettare che mi addormentassi tra le braccia dell’oblio e del silenzio. Colori bambini e chiari-scuri adulti, colori da matti e neri da savi, colori psicotici e carboncini siderali, colori senza regole e inchiostri tra così tanto rigore e colori in disordine e invisibili seppie scurite da ordini, da equilibri, da matematiche simbiosi universali. Ecco perché il disegno questo che tu vedi qui tutto intero, si fa bimbo tutto insieme, con le gambe buffe e storte, col quadrato giallo e forte e l’immatura filastrocca, un proverbio accennato tra barzelletta e scherno, la massima ripetuta stanca e ad alta voce, tra i grigi o i bianchi senili, tra l’alito e il sudore di vecchio o di nonno e del suo affettuoso abbraccio all’approssimarsi di un tramonto. E i percorsi anneriti e sotterranei, tra le strade della vita e i vermi sociali, come spazzatura perenne tra fiori di loto e i delicati germogli, tra le pregiate orchidee e le betulle assai rare, tra le peonie rigogliose e i crisantemi rituali, i percorsi anneriti da confini e terreni assai floridi, di un nero assoluto, lucido, compatto. E il vulcano laterale, con le sue foglie e fiamme, con i suoi colori sparati da eruzioni e lave, da scosse e parossismi, da egoismi, da sirene e serpenti, da lingue di fuoco e bocche selvagge: la Montagna, o babbo, la tua ira e la tua rabbia, il tuo incontrollabile vigore e i tuoi ormoni, la libido che non arretra mai a nulla, neppure a tanto tuo rigore. E anch’io, babbo, col mio vulcano incorreggibile di stupore e disordine, tra quaderni e matite, tra soldatini e bambole, tra pettini e pistole, tra sintagmi e costruzioni, poemi e distrazioni. Tutto quell’oro, tutti quei denari, tutto quel tempo del tuo tempo a lavorare per darmi e pagarmi la vita, la scuola, gli hot dog, i robot e le costruzioni! Oro coperto da nero, oro coperto da fango, oro e lacrime, oro e sorrisi, progetti, utopie. Ed io bimbetto a sporcare, a imbrattare, a strappare il velo sottile del tuo respiro o affanno su di me, o babbo. E tu a vegliare, anche se non avevi più forze, che nulla turbasse il mio sonno e il mio sfondo accennato alla vita e alla solitudine inevitabile delle nostre esistenze. Questo è il disegno di una vita intera, come un ciclo che determina la dimensione esatta di una cometa, questo è un discorrere tra noi in un codice segreto, una lingua inesistente agli altri, invisibile a tutti, perché ci comprendiamo solamente nell’impossibilità di comunicare apertamente i nostri eterni conflitti, o babbo caro, le nostre preziose disarmonie. E non importa che tu sia stato eroe, babbo odiato o adorato, non importa che tu sia stato capace di proteggermi o sostenermi con gambe o denari: queste linee ed isosceli, questi quadrilateri dell’anima, questi pentagoni d’amore e dolore che ci siamo provocati nell’essere tu padre e io figlio, non apparterranno mai più alla nostra unione, nel momento in cui tu smetterai di esistere su questa terra transitoria e assai precaria. A nulla varranno le grida che ti riverserò tra i venti e il nulla della tua morte o viaggio all’altro mondo, le stesse grida che tu mi indirizzavi invece quando io disubbidiente e impavido ti davo da pensare e ti arrabbiavi senza dilazioni, profondamente. E questi colori che si vedono e intravedono tra la fitta rete di deformazioni e lacerazioni cromatiche, altro non sono che metafore di errori e orrori di una guerra che in un campo vero o tra le mura di una casa, hanno forgiato la mia interiorità, o babbo, hanno dato forma alle mie ossessioni e i miei piaceri, hanno dato un perimetro a traumi e sogni, a violenze e bisogni. E le ruote della vita, le loro biciclette, i pedali. E per tanti metri o piastrelle a sbagliare e cadere e ricadere e rialzarsi per apparire forte di fronte a te, per non cedere un solo istante al vuoto della vita, tu che prendevi in mano le mie ansie, io che ti rovesciavo addosso i miei desideri. E a competere anche quando non ce n’era bisogno, perché le nostre lotte da adulti, da pari, da maschi, da uomini erano pur sempre giochi, proiezioni di quelle lotte-giochi che da bambino vedevo alla tivù e le volevo imitare assieme a te, o babbo. E quindi tu eri solo un modello da seguire, un esercizio, un burattino o manichino con cui allenarmi per i tanti e necessari pugni e i calci che la vita mi avrebbe poi riservato. Però io non lo sapevo ancora, babbo, ero ancora piccolino...

E le forme o contorni di bambini, di adulti, di animali, di oggetti colorati di esperienze, tra le lettere di un alfabeto universale e le cifre abbozzate tra i contrasti cromatici e le perle. E le linee e le curve – tra i tunnel – che calpestano livelli e sovrappongono concetti a sensi, significati a controsensi, riflessioni a caotiche ed insondabili astronomie, in cui avviene incontro e scontro, in cui ci si abbraccia o ci si respinge, o babbo incatenato. Così difficile determinare quanto ci sia di realmente vero in questa trama selvaggia di inchiostri, ispessita nel tempo da parole e dispute, tra liti e dilemmi, tra lotte e rivendicazioni. Ancora più difficile ignorare le spinte verso il cuore, gli affetti e tenerezze, i momenti trascorsi a toccarci tra i silenzi e le pause, tra le boccate d’aria e i vuoti, tra le emozioni e i tanti perché. C’è un bianco e un nero in tutto, o babbo. Uno yin e uno yang dell’anima, un taccuino aperto, un diario confuso e disorganizzato, un florilegio di dubbi e perplessità di noi e tra noi. Ma noi ancora qui a legarci e sbagliare, cancellando le porzioni di segno e gli inevitabili malesseri, perimetri di spazi così creativi tra gli imbarazzanti disagi, tra le distanze e le parole, tra i disegni e le intenzioni. E allora, o babbo, apriamoci e chiudiamoci così tra noi, adesso: non c’è altro modo, altro tempo. La notte già cala su noi.